自主事業部 | 設備紹介

試作設備

-

混練機(プラネタリーミキサー、薄膜旋回型高速ミキサー)

リチウムイオン電池用の電極スラリー(塗料)を作製する装置。

各混練機により、活物質、導電助剤、バインダーを混練して電極スラリー(塗料)を作製する。

プラネタリーミキサー

薄膜旋回型高速ミキサー

-

塗工装置

混練機で作製した電極スラリー(塗料)を、塗工機で金属箔上に一定量塗工して電極を作製する。一般的なリチウムイオン電池では、水系スラリーを銅箔上に塗工した負極、NMP(N-メチルピロリドン)を溶媒としたスラリーをアルミ箔上に塗工した正極を作製する。

-

ロールプレス機

塗工機で金属箔上に一定量の活物質を塗工して作製された電極をプレスする装置。電極をプレスすることにより、活物質、電導助剤など粒子間の密着性や、粒子と集電体である金属箔との密着性を上げ、電極密度(電極の厚み)を所定の値に調整する。

-

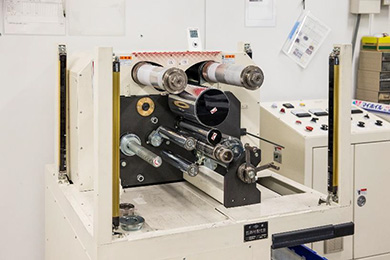

切断巻き取り装置(スリッター)

塗工機で塗布し、ロールプレス機でプレスされた電極は、試作するリチウムイオン電池の形状にあわせて各サイズの電極幅にスリットする。スマートホンなどに用いられているリチウムイオン電池の電極は、一例としては、幅が50mm程度で長さが400mm程度のシート状の正極と負極が用いられている。スリット前の電極は200mm程度からその数倍の幅が用いられ、スリットして数本から十数本の電極リールを得る。スリットされた電極は、リール状に捲いて電極リールとして捲回機にセットされる。

-

捲回機

スリットした正極と負極を、スリットしたセパレータ―を介して重ねて巻き取る装置。また、円筒形電池では電極を円筒状に捲き、角形電池やラミネート電池では電極を扁平な形状に捲きとる。

-

X線透過装置

捲回体の巻きずれを検査するための装置。ラミネート型電池や捲回体の内部を透過像で観察することができる。LIBTECで製造される電池は全数検査されている。

評価設備(充放電)

-

充放電試験装置

試作した電池の充放電試験を実施し、電池性能を評価するための装置。LIBTECでは、小型のコイン型電池から大型のEV用電池まで様々なサイズの電池を評価している。

-

dV/dQ測定装置

充放電曲線を測定し、その微分曲線を得るための装置。例えば、リチウム黒鉛化合物(LixC6)のように、活物質内のLi組成変化によって相転移が生じる場合には、dV/dQ曲線のピークとして検出される。ピークの形状やシフト、ピーク間距離などに電極内の反応分布や劣化に関する情報が含まれる。また、プラトー電位の評価に用いられるdQ/dV曲線も同時に測定することができる。

評価設備(安全性)

-

過充電試験機

リチウムイオン電池の安全性試験の一項目である過充電試験を行う装置。電池を用いる機器の故障を想定し、所定の充電電圧以上の電圧で充電し過充電状態となった場合の電池の挙動を評価する。LIBTECでは試作した電池の過充電試験を実施し、その評価結果(過充電時の挙動)について、ARCなども含めて解析し、各材料の安全性を評価している。

-

加熱試験機

リチウムイオン電池の安全性試験の一項目である加熱試験を行う装置。防爆ベントがついた恒温槽中でリチウムイオン電池を加熱し、槽内温度と電池温度、電池電圧などを測定しながら電池を加熱する。負極材料やその劣化の度合いにより結果が異なり、LIBTECでは評価結果をDSCやARCの評価結果と照らし合わせて、各材料の安全性を評価している。

-

釘刺し・圧壊試験機

リチウムイオン電池の安全性試験の一項目である内部短絡を模擬した釘刺し試験や、電池が圧壊されたときの安全性を評価する装置。充電した電池に釘を刺し、電池内部で正極と負極を釘により短絡させる。また、電池を圧壊して電池の内部で正極と負極を短絡させ、その安全性を評価する。正極と負極の間にL字状のNi小片を意図的にいれて短絡させる方法もある。内部短絡が生じたとき安全性を評価する装置。

-

示差走査熱量計(DSC)

一定の熱量を与えながら、基準物質を入れたパンと測定試料である活物質やセパレータなど電池材料を入れたパンの温度を測定し、測定試料の熱物性を温度差として捉える装置。

測定試料の相転移、融解や熱分解などによる吸熱や発熱反応の熱量を測定する。例えば、充電した状態の正極材料の熱分解や電解液との反応の熱量や温度を測定し、材料の安定性評価するのに用いられる。

-

断熱型暴走反応熱量計(ARC)

装置外部との熱の出入りをなくした断熱状態で電池または電池材料を徐々に加熱し、試料の自己発熱や熱暴走を評価する装置。

-

熱重量/示差熱分析計(TG/DTA)

熱分析装置。DTAは、基準物質と測定試料を炉内で加熱し、それらの間の温度差より熱分解などの温度を求める。DSCと異なり熱量は測定できない。また、TGにより試料の重量変化(たとえばLixCoO2が熱分解で減量する重量など)を同時に測定することできる。

評価設備(分析)

-

FRA付ポテンシオ/ガルバノスタット

電気化学インピーダンスやサイクリックボルタンメトリーなどの電気学測定を行うための装置。恒温槽を連動させて複数チャンネルの温度を自動制御できる。

-

カールフィッシャー水分計

電解液中や電極中の水分量を測定する装置。リチウムイオン電池は水分に弱いため、製造工程における水分管理は非常に重要である。

-

回転型粘度計/コーンプレート型粘度計

作製した電極スラリーの粘度を測定する。塗工機での電極スラリーの塗布には、材料および塗工ヘッドに応じた粘度の管理が必要で、所定の粘度に調整したのち電極を塗布する。

回転型粘度計

コーンプレート型粘度計

-

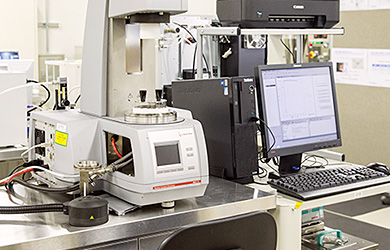

動的粘弾性測定装置(レオメーター)

電極スラリー(電極塗料)のレオロジーに関する情報を得るための装置。電極スラリーの分散状態と電池性能は密接に関係している。

-

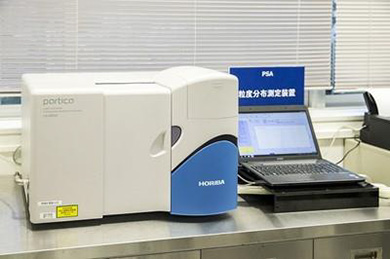

粒度分布測定装置

活物質などの粒子の平均粒径や粒径分布を分析する装置。